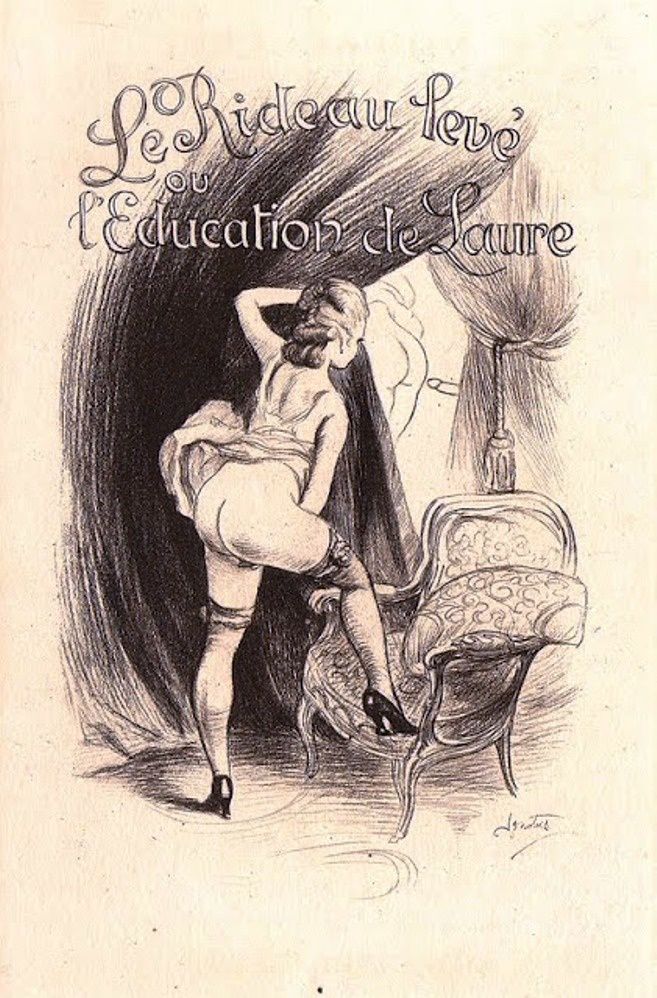

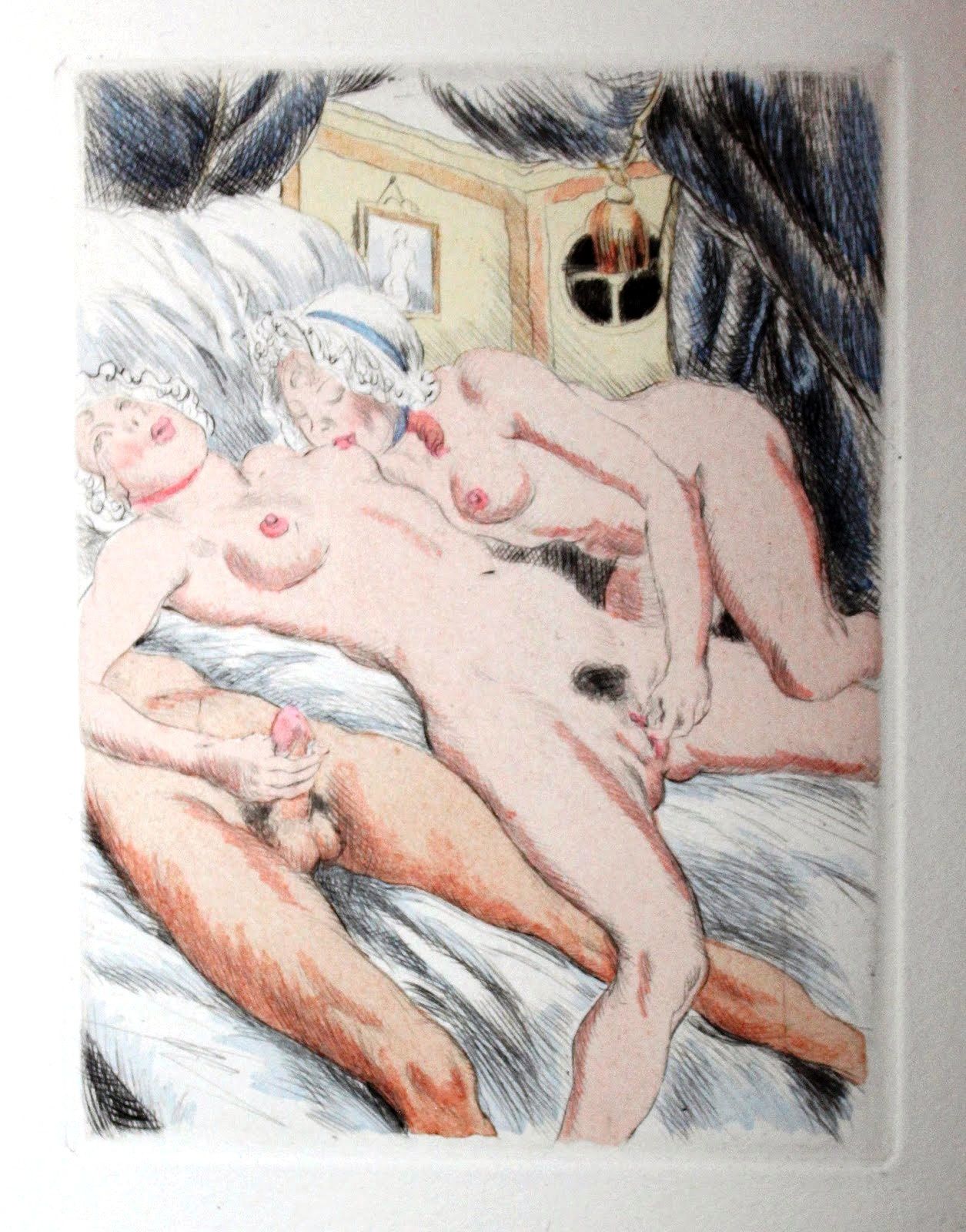

Avec la caution culturelle du Monde*, il est possible d’évoquer un ouvrage attribué à Honoré-Gabriel Riqueti de Mirabeau, Le Rideau levé ou l’éducation de Laure. D’autant que Le Monde l’a eu fait préfacer par Philippe Sollers. Ouvrage de 1786, illustré, entre autres, par un certain Jean-Adrien Mercier, un angevin, par Louis Malteste puis par Suzanne Ballivet et aussi Jean-Pierre Stholl.

« Présentée sous la forme d’une lettre à une amie, " pour nous égayer dans le particulier ", la confession de Laure dépeint avec l’immédiateté de l’évidence l’initiation sensuelle et sexuelle de l’héroïne. Très tôt livrée à elle-même, la jeune Laure vit dans le bonheur les enseignements de son " père adoptif " et découvre, sans même l’idée de l’immoralité, la réalité du plaisir. Et Mirabeau, avec ce roman jubilatoire qui très vite devint un modèle du genre, rappelle avec force que la volupté s’apprend, et que le plaisir est contagion. L’Education de Laure est le "gai savoir " enseigné aux femmes et aux enfants. Ici, le plaisir ne fait plus peur et " l’éducation " définit alors essentiellement un travail de désapprentissage ", écrit Guillaume Pigeard de Gurbert dans sa lecture » nous dit la 4e de couverture.

« Le Rideau levé permet de connaître l’art et la portée des idées philosophiques de Mirabeau. Ce qu’il préconise est en effet stupéfiant, et d’une grande actualité dans notre époque de violent conformisme.

Dès le début sont récusés les "censeurs atrabilaires, les dévots, les hypocrites, les fous, les prudes, les guenons, les vieilles mégères".

Vient ensuite la démonstration, dans le style courant du XVIIIe siècle, c’est-à-dire la confession par lettres. Laure raconte son étrange éducation à son amie de couvent, Eugénie.

De quoi s’agit-il ? D’un inceste père-fille. Ruse de Mirabeau : le père n’est pas le géniteur de sa fille, il a couvert le fait que sa -femme était enceinte au moment où il l’a épousée. Ici, l’humour est à son comble : comme il n’a pas engendré sa fille, l’inceste qu’il pratiquera avec elle ne pourra être que positif.

Le couvent, non seulement éloigne du bruit social, mais permet "les effets échauffants d’une imagination exaltée dans la retraite et l’oisiveté". C’est une prison, mais une prison favorable à l’excitation. De toute façon, "le bonheur des femmes aime partout l’ombre et le mystère". (…). La mère est morte, la fille est libre, son père l’adore et elle adore son papa, Laure va donc aller de découverte en découverte, aidée en cela par sa gouvernante de 19 ans, Lucette.

Ce qui est frappant, dans Le Rideau levé, c’est la mise en garde contre les excès sexuels, aussi destructeurs que les grossesses forcées ou intempestives. » explique Sollers dans sa préface de l’édition du Monde.

Et, de fait, pour la préserver d’excès prématurés, le père inflige à Laure le port d’un caleçon de chasteté. Rose, une voisine, ayant elle succombé dès le plus jeune âge et s’adonnant aux joies du gang-band avant que le mot existe, meurt de ces excès. « Lorsqu’on détourne ses opérations par des épanchements prématurés et multipliés d’une matière qui aurait dû servir à cet accroissement, on s’en ressent toute la vie et les accidents qui en résultent sont des plus fâcheux. Les femmes, par exemple, ou meurent de bonne heure, ou restent petites, faibles et languissantes, ou tombent dans un marasme, un amaigrissement qui dégénère en maux de poitrine dont elles sont bientôt les victimes, ou elles privent leur sang d’un véhicule propre à produire leurs règles dans l’âge ordinaire, et d’une manière avantageuse, ou elles sont enfin sujettes à des vapeurs, à des crispations de nerfs, à des vertiges, ou à des fureurs utérines, à l’affaiblissement de la vue et au dépérissement ; elles terminent leurs jours dans un état quelquefois fort triste. Les jeunes gens essuient des accidents à peu près semblables ». On croirait presque lire le Dr Tissot.

Le physiocrate Mirabeau a des théories des plus fumeuses sur la nature masculine et féminine. La méthode de contraception qu’il préconise –« une éponge fine avec un cordon de soie délicat qui la traverse en entier, et qui sert à la retirer. On imbibe cette éponge dans l’eau mélangée de quelques gouttes d’eau-de-vie ; on l’introduit exactement à l’entrée de la matrice, afin de la boucher ; et quand bien même les esprits subtils de la semence passeraient par les pores de l’éponge, la liqueur étrangère qui s’y trouve, mêlée avec eux, en détruit la puissance et la nature » - n’est peut-être pas si fantaisiste (ancêtre du stérilet, en quelque sorte).

Le physiocrate Mirabeau a des théories des plus fumeuses sur la nature masculine et féminine. La méthode de contraception qu’il préconise –« une éponge fine avec un cordon de soie délicat qui la traverse en entier, et qui sert à la retirer. On imbibe cette éponge dans l’eau mélangée de quelques gouttes d’eau-de-vie ; on l’introduit exactement à l’entrée de la matrice, afin de la boucher ; et quand bien même les esprits subtils de la semence passeraient par les pores de l’éponge, la liqueur étrangère qui s’y trouve, mêlée avec eux, en détruit la puissance et la nature » - n’est peut-être pas si fantaisiste (ancêtre du stérilet, en quelque sorte).

Mais surtout il développe des conceptions encore et toujours peu partagées sur la jalousie : « Qu’importe qu’une femme ait été dans les bras d’un autre amant si les qualités de son cœur, si l’égalité de son humeur, la douceur de son caractère, les agréments de son esprit et les grâces de sa personne n’en sont point altérés, et si elle est encore susceptible d’un tendre attachement ? (…) Les femmes sont-elles donc comme les chevaux, auxquels on ne met de prix qu’à proportion qu’ils sont neufs ? Mais l’infidélité passagère ne démontre qu’un tempérament susceptible d’irritation, que souvent le besoin, l’occasion, ou même des circonstances imprévues auxquelles on ne peut se refuser, engagent à satisfaire. Nous sommes composés de contradictions apparentes, la volonté n’est souvent pas d’accord avec nos actions parce qu’elles ne dépendent pas d’elle (…) S’il est en elles, par la constitution de leur sexe, un degré de volupté plus grand, un plaisir plus vif ou plus durable que dans le nôtre, qui les dédommage en quelque sorte des accidents et des peines auxquels elles sont soumises, quelle injustice de leur en faire un crime ! Écartons donc la contrainte produite par la jalousie, enfantée par l’amour-propre et l’égoïsme. »

S’agissant de l’homosexualité, le père philosophe fait preuve, pour l’époque bien sûr, d’une relative ouverture d’esprit : "le goût de beaucoup d’hommes pour leur sexe me paraît plus que bizarre, quoiqu’il soit répandu chez toutes les nations de la terre ; outre qu’il viole les lois de la nature, il me paraît extravagant, à moins qu’on ne se trouve dans une disette absolue de femmes ; alors la nécessité est la première de toutes les lois. C’est ce qu’on voit dans les pensions, dans les collèges, dans les vaisseaux, dans les pays où les femmes sont renfermées ; et ce qu’il y a de malheureux, ce goût, une fois pris, est préféré. Je ne vois pas du même œil celui des femmes pour le leur ; il ne me paraît pas extraordinaire, il tient même plus à leur essence, tout les y porte, quoiqu’il ne remplisse pas les vues générales ; mais au moins il ne les distrait pas ordinairement de leur penchant pour les hommes."

Et Laure a des accents presque féministes : "les hommes, même les plus libres, nous envient jusqu’aux privautés de l’imagination. Ils ne veulent nous permettre que les plaisirs qu’ils nous départissent. Nous ne sommes, à leurs yeux, que des esclaves qui ne devons rien tenir que de la main du maître impérieux qui nous a subjuguées.

Tout est pour eux, ou doit se rapporter à eux ; ils deviennent des tyrans dès qu’on ose diviser leurs plaisirs"…

* 4 juin 2010 Le jour où « Le Monde » découvre le sexe Nathalie Rykiel Le Monde22/07/14

Quelques extraits illustrés

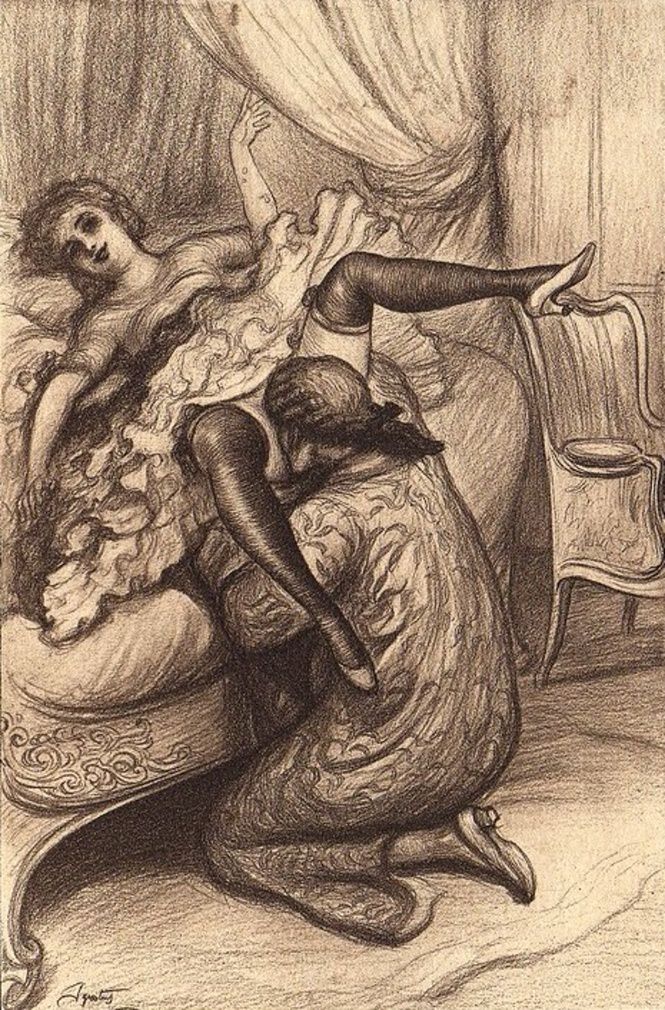

Nous passâmes dans sa chambre et, m’étendant sur le lit de repos, il me troussa et m’examina avec beaucoup d’attention ; puis, entrouvrant un peu les bords de ma fente, il voulut y mettre le petit doigt. La douleur qu’il me faisait, annoncée par mes plaintes, l’arrêta.

— Elle est tout enflammée, ma chère enfant ; je vois cependant que tu ne m’as pas trompé : sa rougeur vient sans doute du frottement auquel tu t’es amusée pendant que j’étais avec Lucette…

J’en convins, et je lui avouai même que je n’avais pu me procurer le plaisir que je cherchais. La sincérité de ma bouche fut récompensée d’un baiser de la sienne. Il la porta même, et fit frétiller sa langue, sous un endroit qui en éprouvait une sensation délicieuse. Ce genre de caresse me parut neuf et divin, et, pour porter l’enchantement à son comble, ce membre que j’avais vu parut à mes yeux ; je le pris involontairement d’une main, et, de l’autre, j’écartai tout à fait la robe de mon père : il me laissa faire. Je tenais et voyais enfin de près ce bijou charmant...

Sa langue continuait son exercice, j’étais suffoquée…

— Ah ! cher papa, achève !… holà ! je me meurs !… Je me pâmai dans ses bras.

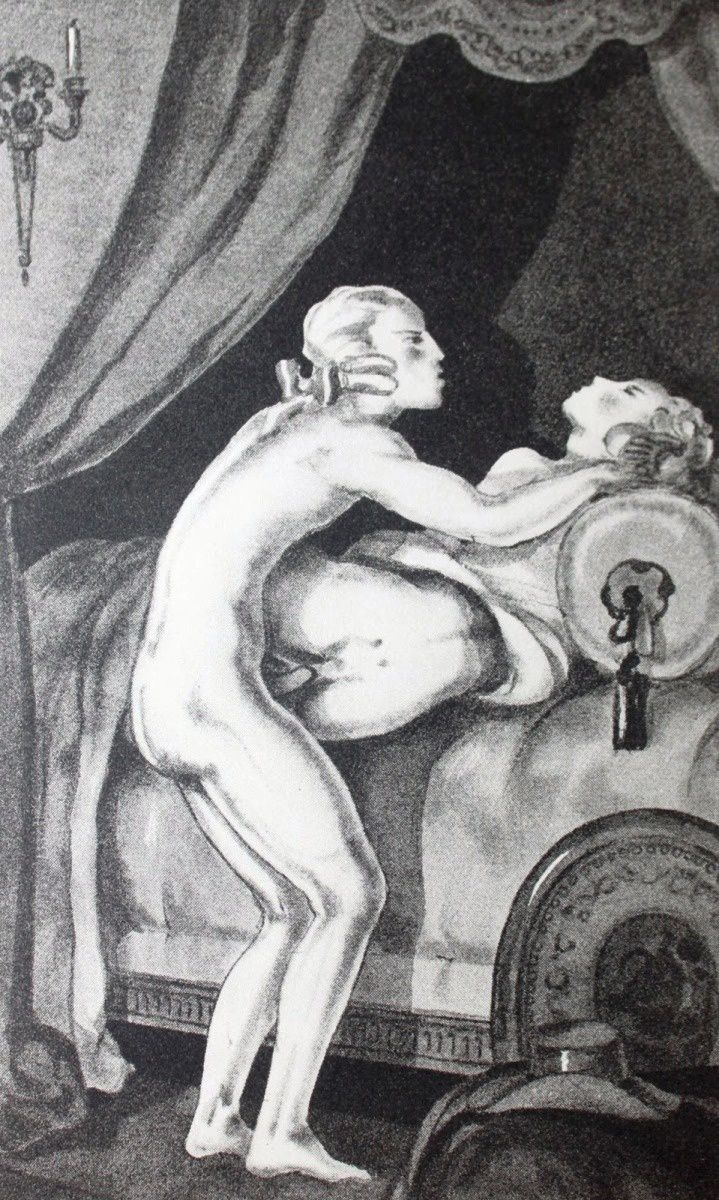

— Il est enfin arrivé, charmante et chère Laure, cet heureux instant où ta tendresse et la mienne vont s’unir dans le sein de la volupté ; aujourd’hui même je veux avoir ton pucelage et cueillir la fleur qui vient d’éclore ; je vais la devoir à ton amour, et ce sentiment de ton cœur y met un prix infini ; mais tu dois être prévenue que, si le plaisir doit suivre nos embrassements et nos transports, le moment qui va me rendre maître de cette charmante rose te fera sentir quelques épines qui te causeront de la douleur.

Ils m’enlevèrent et me portèrent dans un cabinet qu’ils avaient fait préparer pendant le temps de mon état. La lumière du jour en était absolument bannie ; un lit de satin gros bleu était placé dans un enfoncement entouré de glaces. (...)

Je paraissais d’une blancheur éblouissante, mes petits tétons, si jeunes encore, s’élevaient sur mon sein comme deux demi-boules parfaitement rondes, relevées de deux petits boutons d’une couleur de chair rose ; un duvet clair ombrageait une jolie motte grasse et rebondie qui, faiblement entrouverte, laissait apercevoir un bout de clitoris semblable à celui d’une langue entre deux lèvres ; il appelait le plaisir et la volupté. Une taille fine et bien prise, un pied mignon surmonté d’une jambe déliée et d’une cuisse arrondie, des fesses dont les pommettes étaient légèrement colorées, des épaules, un cou, une chute de reins charmante et la fraîcheur d’Hébé.

[...] il me coucha sur le lit, mes fesses posées sur le coussin. Je tenais en main le couteau sacré qui devait à l’instant immoler mon pucelage. Ce vit que je caressais avec passion, semblable à l’aiguillon de l’abeille, était d’une raideur à me prouver qu’il percerait rigoureusement la rose qu’il avait soignée et conservée avec tant d’attention. Mon imagination brûlait de désir ; mon petit conin tout en feu appétait ce cher vit, que je mis aussitôt dans la route. Nous nous tenions embrassés, serrés, collés l’un sur l’autre ; nos bouches, nos langues se dévoraient. Je m’apercevais qu’il me ménageait ; mais passant mes jambes sur ses fesses et le pressant bien fort, je donnai un coup de cul qui le fit enfoncer jusqu’où il pouvait aller, La douleur qu’il sentit et le cri qui m’échappa furent ceux de sa victoire. Lucette, passant alors sa main entre nous, me branlait, tandis que, de l’autre, elle chatouillait le trou de mon cul. La douleur, le plaisir mélangés, le foutre et le sang qui coulaient, me firent ressentir une sublimité de plaisir et de volupté inexprimables. J’étouffais, je mourais ; mes bras, mes jambes, ma tête tombèrent de toutes parts ; je n’étais plus à force d’être. Je me délectais dans ces sensations excessives, auxquelles on peut à peine suffire. Quel état délicieux ! Bientôt, j’en fus retirée par de nouvelles caresses ; il me baisait, me suçait, me maniait les tétons, les fesses, la motte ; il relevait mes jambes en l’air pour avoir le plaisir d’examiner, sous un autre point de vue, mon cul, mon con, et le ravage qu’il y avait fait. Son vit que je tenais, ses couilles que Lucette caressait, reprirent bientôt leur fermeté. Il me le remit. Le passage facilité ne nous fit plus sentir, dès qu’il fut entré, que des ravissements. Lucette, toujours complaisante, renouvela ses chatouillements, et je retombai dans l’apathie voluptueuse que je venais d’éprouver.

— Fille divine, tu m’enchantes, la nature et l’amour ont pris plaisir à former tes grâces ; partout en toi séjourne la volupté, elle se présente avec mille attraits différents dans toutes les parties de ton corps ; dans une belle femme qu’on adore, et qui paie d’un semblable amour, mains, bouche, aisselles, tétons, cul, tout est con.

— Eh bien ! choisis, tu es le maître et je suis toute à tes désirs.

Il me fit mettre sur le côté gauche, mes fesses tournées vers lui. Et, mouillant le trou de mon cul et la tête de son vit, il l’y fit entrer doucement. La difficulté du passage levée ne nous présenta plus qu’un nouveau chemin semé de plaisirs accumulés ; et, soutenant ma jambe de son genou relevé, il me branlait, en enfonçant de temps en temps le doigt dans mon con. Ce chatouillement réuni de toutes parts avait bien plus d’énergie et d’effet ; quand il reconnut que j’étais au moment de ressentir les derniers transports, il hâta ses mouvements, que je secondais des miens. Je sentis le fond de mon cul inondé d’un foutre brûlant, qui produisit de ma part une décharge abondante. Je goûtais une volupté inexprimable, toutes les parties sensibles y concouraient, mes transports et mes élans en faisaient une démonstration convaincante ; mais je ne les devais qu’à ce vit charmant, pointu, retroussé et peu puissant, porté par un homme que j’adorais.

— Quel séduisant plaisir, chère Laurette ! et toi, belle amie, qu’en dis-tu ? Si j’en juge par celui que tu as montré, tu dois en avoir eu beaucoup !

— Ah ! cher papa, infini, nouveau, inconnu, dont je ne peux exprimer les délices, et dont les sensations voluptueuses sont multipliées au-delà de tout ce que j’ai éprouvé jusqu’à présent.

— En ce cas, ma chère enfant, je veux une autre fois y répandre plus de charmes encore, en me servant en même temps d’un godemiché, et je réaliserai par ce moyen l’Y grec du Saint-Père.

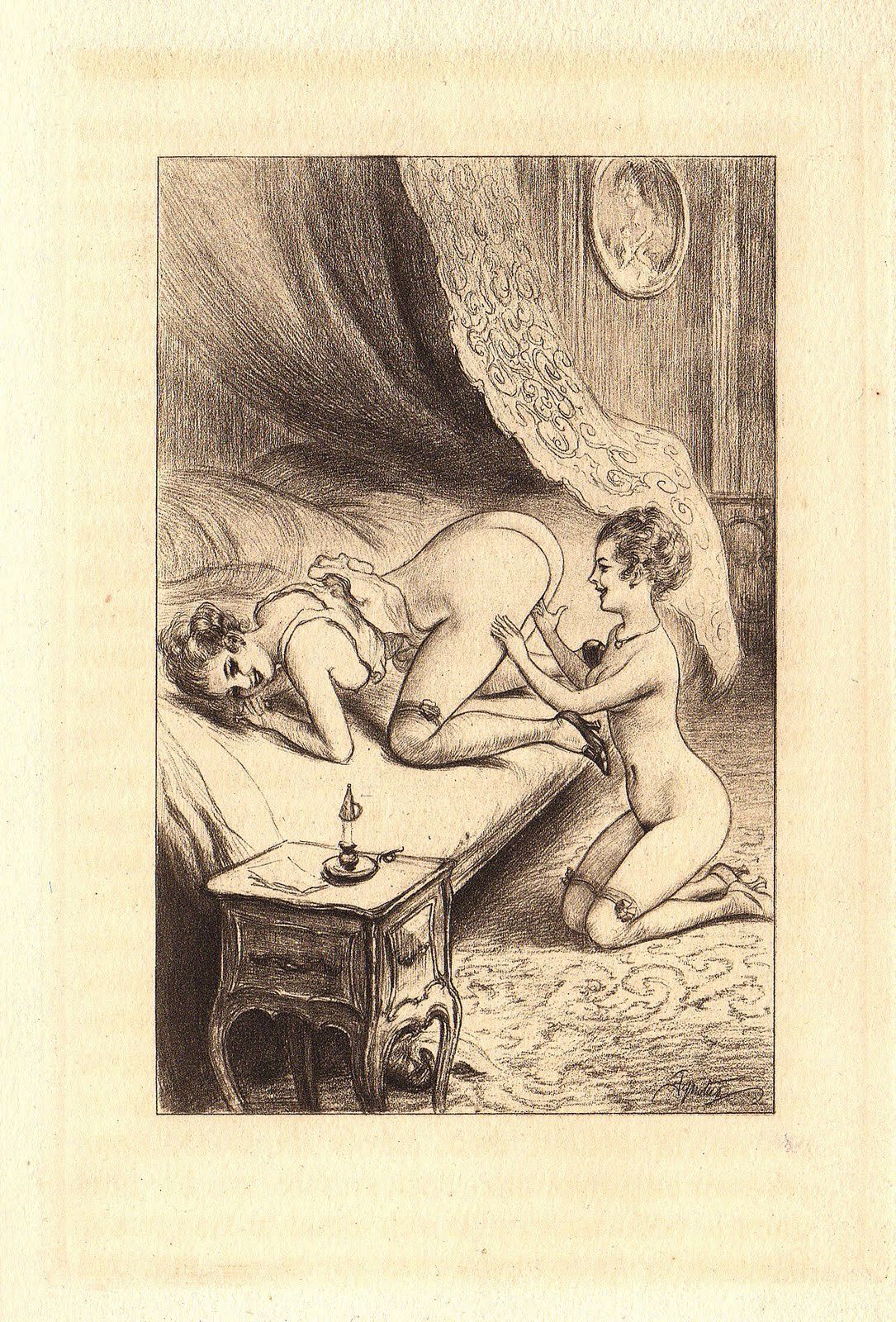

Nous passâmes enfin, Rose et moi, dans ma chambre, et nous nous préparâmes à nous mettre au lit. Dès qu’elle me vit en chemise, elle me l’arracha ; je lui rendis le change et je mis la sienne à bas. Elle m’entraîna dans le lit. Elle me baisait, prenait mes tétons, ma motte ; je mis aussitôt le doigt où je voyais bien qu’elle le désirait ; je ne me trompais pas ; elle écarta les cuisses et se prêta à mes mouvements. Je voulus en savoir davantage : je glissai mon doigt dans son con, et la facilité avec laquelle il entra me donna des lumières sur l’usage qu’elle en avait fait. Je désirais apprendre d’elle par quelle aventure elle avait perdu son pucelage.

Il se leva et fut aussitôt chercher le godemiché ; il l’attacha à la ceinture de Rose qui était extasiée de cet outil qu’elle ne connaissait pas ; il me fit mettre sur elle et le conduisit dans mon con en lui recommandant de se remuer comme ferait un homme, et de me branler en même temps ; il l’instruisit de l’effet de la détente lorsqu’elle me verrait prête à décharger. Il se mit ensuite sur moi et m’introduisit son vit dans le cul. Rose remuait la charnière supérieurement ; je tenais ses tétons, elle caressait les miens, elle suçait ma langue, je me mourais. Au moment où j’allais perdre connaissance, elle fit décharger le godemiché ; mon con en fut inondé, et le foutre que mon papa répandit en même temps dans mon cul excita en moi des transports qui se joignirent aux siens et à ceux de Rose qui, par le frottement du godemiché sur son clitoris, les lui fit partager ; enfin je tombai sur elle, morte de plaisir.

- Si Vernol le met à Laure, je veux imiter cet homme de cour qui, faisant coucher avec sa femme un page qu’elle aimait, faisait en le cul de ce page la même opération qu’il faisait dans le con de la dame. Il faut, de même, que pendant qu’il foutra Laure son cul soit à ma disposition.

Ce beau garçon me prit dans ses bras, il me couvrit de baisers et de caresses ; il bandait de toute sa force. Je tenais son vit ; mon papa maniait ses fesses d’une main et, de l’autre, les tétons ou le con de Rose qui nous caressait tous trois. Cédant enfin à notre fureur amoureuse, Vernol me renversa, écarta mes cuisses, baisa ma motte, mon con, y mit sa langue, suça mon clitoris, se coucha sur moi et me fit entrer son vit jusques aux gardes. Mon papa se mit aussitôt sur lui. Rose était sur les genoux, appuyée sur les coudes, son con tourné de mon côté ; elle entrouvrit les fesses de Vernol, en mouilla l’entrée et conduisit le vit de mon papa dans la route qu’elle lui avait préparée. Pendant qu’ils agissaient, elle chatouillait les couilles de l’un et de l’autre. Je tenais son con, j’y mettais le doigt, je la branlais ; bientôt ma main fut toute mouillée, ses transports, qui parurent les premiers, nous excitèrent vivement :

Vernol, conduisant un jour Rose dans un jardin public, rencontra quatre de ses camarades de collège, dont le plus âgé avait à peine vingt ans (…) relevant un genou, elle facilita la découverte de ce centre du plaisir. Cette vue les anima de telle sorte qu’ils l’entourèrent, l’un lui prenant une fesse, l’autre une cuisse, un autre les tétons, chacun en tenait un morceau. Rose, faisant relever Vernol, leur demanda, en leur montrant son vit qu’elle tenait, s’ils pouvaient lui faire voir quelque chose de pareil. Chacun mit aussitôt les armes à la main : elle eut alors le spectacle enchanteur à ses yeux de voir à la fois cinq vits bandés, fiers et menaçants, qui lui proposaient le combat quoique certains d’être vaincus.

Elle les désirait avec passion : tous ces vits, toutes ces couilles l’avaient mise en fureur (…) se renversant sur le lit, elle tendit la main à celui auquel elle l’avait promis, qui, sautant sur elle, enfonça sur-le-champ son dard dans l’anneau qu’elle présentait ; Vernol le suivit et les trois autres à leur tour (…). Rose, enchantée, arrosée de foutre, nageait dans le plaisir : sans cesse déchargeant, à peine avait-elle le temps de respirer ; l’un n’avait pas plus tôt quitté la place que l’autre aussitôt y rentrait.

Enfin, il fallut se reposer un moment. […] elle changea la scène en faisant mettre le plus gros et le plus long couché sur le lit, la tête au pied ; elle se mit sur lui, les tétons appuyés sur sa bouche ; le moins avantagé se mit sur elle entre leurs cuisses ; chacun prit la route qui lui était présentée ; de chaque main, elle tenait le vit des deux autres, et réserva Vernol, dont elle prit le hochet entre les lèvres, qu’elle chatouillait et suçait du bout de sa langue.

Enfin Rose, au milieu du foutre qui ruisselait de toutes parts, demeura victorieuse après qu’ils se furent présentés entre eux vingt-deux fois au combat….

Je te pris dans mes bras, je t’approchai de la grille, je soulevai ta guimpe ; il prit tes tétons, il baisait tes lèvres, il suçait ta langue que tu lui donnas à la fin. Mais la soif dévorante du désir lui fit porter sa main sous tes jupes pour saisir ta motte et s’en emparer. Je te pressais contre lui, je te baisais aussi, tu ne pouvais m’échapper ni retirer tes bras des miens : il eut enfin l’adresse et la satisfaction de les lever et de saisir cet aimable petit conin où tous les attraits de la jeunesse et de la fraîcheur sont répandus. Ses caresses t’embrasèrent du feu de la volupté ; il en était dévoré, il maudissait cette impitoyable grille qui nous séparait et s’opposait à sa jouissance. J’étais émue, hors de moi-même : e te fis monter sur l’appui de la grille (…) Valfay releva ces habits noirs qui faisaient briller l’éclat et la blancheur de tes fesses charmantes ; il les maniait, les baisait, leur rendait l’hommage qui leur était dû. Ton petit conin, encadré dans un des carreaux de la grille, était un tableau vivant qui l’enchantait. Il lui donna cent baisers. Mais, pressé de couronner son bonheur, il te le mit, tandis que, passant moi-même ma main entre tes cuisses, je te branlais.

Le plaisir que nous appelions, que nous caressions, vint s’emparer de toi ; tu prenais mes tétons, tu me baisais, tu me mangeais, tu déchargeais. Valfay, prêt à en faire autant, eut la prudence de se retirer ; sa volupté vint expirer entre mes doigts et se répandre sur ma main comme la lave d’un volcan.

En complément quelques autres illustrations attribuées à Suzanne Ballivet (édition clandestine de 1951)

commenter cet article …

/image%2F0534461%2F20230301%2Fob_5c4b6f_bouchard-jeunesse-couv1.jpg)

/image%2F0534461%2F20200109%2Fob_2f6403_ys-souvienne-1.jpg)

/image%2F0534461%2F20181128%2Fob_4b0d66_bouchard-augustin.jpg)

/image%2F0534461%2F20180531%2Fob_d26dc7_grr-mlf.jpg)

/image%2F0534461%2F20160714%2Fob_b68155_nousdeux11.jpg)

/idata%2F1409547%2FMARRAKECH-Decembre-2012%2F09_marrak_dec_12_35.JPG)

/idata%2F1409547%2FEssaouira%2F02_Nov10_Essaouira_10.JPG)

/idata%2F1409547%2FAlexandre-Szekely%2F02_A_Szekely_17.jpg)

/idata%2F1409547%2FCamping%2F00_fetemusique2012-6.jpg)

/idata%2F1409547%2FSouk-Azrou%2FA2_05-08_azrou_souk03.JPG)